2012年05月21日

今日はこれに触れない訳にはいかないかな。

まずは番外編。偶然の産物です。

いくつかのカメラで試し撮りしてみましたが、これが一番の傑作。

「ハート日食。」

写真の出来は別にして、結構人気。

追記

「ハート」じゃなくて「空豆」だという意見も・・・。まぁ、どっちでもいいや。

でも、欠けてる形がはっきりしないし、使えないので、

気を取りなおして、カメラを変えて撮影。

交換したカメラは、カメラを新調し使わないから…と義父から借りているデジイチ。

古いものだがさすがにデジ一…と納得。

写真とゴルフは技術もさることながら道具も重要…と言われるが、わかったような気がする。

で、撮った写真が ↓ 。

そこここでもっといい写真が掲載されているでしょうが、

大阪では282年ぶり、次に大阪で見られるのが300年後という稀な天体現象だし、折角撮ったので・・・。

6:44頃

金環が7:30頃なのでまだまだと思ってたらもう欠けてた。

6:59頃

7:15頃にも一枚撮ったが、データが不良で開かず。

この頃になると、辺りが " 陽が射してるのに微妙に暗い…” そんな感じに。

7:30頃 環がつながった。

7:38頃

7:45頃

これは撮ってる人が少ないと思いますが、

金環が終わってから約1時間後の8:34頃。まだ欠けてます。

写真はすべて我が家のベランダからのものです。

でも、子供に頼まれて慌てて撮影した割にはよく撮れてると思いませんか?

めずらしく写真に満足!

やっぱりいいなぁ、デジイチ。

ミラーレスの小さいのでも同じように撮れるのかな?

カメラのことはさておき、282年ぶりの天体ショー、堪能しました。

大阪・吹田・千里ニュータウン/アーキスタジオ 哲 一級建築士事務所

~ご相談から雑談までお気軽にどうぞ。

email:archi_tetsu@osaka.zaq.jp

URL:http://www.archi-tetsu.com/

blog:http://astkim.citylife-new.com/

twitter:https://twitter.com/astkim

2012年05月20日

森林浴

吹田市津雲台か竹見台

私の徒歩通勤のルートの一部であり、ひと時の安らぎ空間です。

初夏から夏場、晩夏から初秋までの暑い日にここを通ると、心身ともにほっと一息つけます。今はまだ大丈夫ですが、もう少し暑くなって来るとこの木陰のありがたさが身にしみてわかります。

写真は木立のなかの一本道のようですが、

左側の樹列の向こう側は府道121号吹田箕面線で結構な交通量のある千里の幹線道路のひとつです。ここの木々たちも、千里50年の間にこんなに成長したんですね。

夏場の電力不足が懸念されている昨今、木陰の大切さ、有難さを再認識しませんか。話題になってるグリーンカーテンと効果は同じです。

アスファルトなど、道路面を日照で焼かないことで気温の上昇を防げますし、植物も体内の水分を蒸発させることで温度を保っているので、大木の周囲は気化熱によって若干気温が下がります。また、上下の気温の差によって上昇気流が発生するため、木立の周辺では常に微風が発生します。

エアコンの室外機も木陰にあるだけで消費電力が減りますよ。

木陰っていいなぁ。

余談ですが、偉そうに徒歩通勤などと言っていますが、私の場合、盛夏の時期は徒歩通勤をお休みにします。

徒歩通勤中に熱中症で倒れたりしたら元も子もありませんから。

また、雨の日や気が向かない日、時間的に焦りのある日なども徒歩通勤はしません。あくまでも、気持ちよく歩ける日であることが前提です。

大阪・吹田・千里ニュータウン/アーキスタジオ 哲 一級建築士事務所

~ご相談から雑談までお気軽にどうぞ。

email:archi_tetsu@osaka.zaq.jp

URL:http://www.archi-tetsu.com/

blog:http://astkim.citylife-new.com/

twitter:https://twitter.com/astkim

2012年05月19日

歩道橋に・・・

20120418撮影

徒歩帰宅者支援ルート。

有事のときに歩いて帰宅する人への道標・・・なんだと思う。

千里中央直近の新御堂の上を横断する歩道橋の上にペイントされていました。

でも歩道橋の上っていうのはどうなのかな?

どうせペイントするなら歩道橋に上がる前にも何らかの表示をしないと、歩道橋に上がらずにそのまま歩道を直進してしまう。

そう思って大阪方面に少しばかり南下して探してみましたが、次のペイントは見当りませんでした。

歩道橋の上には2ヶ所もあるのに・・・。

大阪市内→箕面市っていうのも漠然としています。

なぜかというと、歩道橋を渡ってから北上するのも、そのまま北上するのも行き着く先は箕面市です。車を運転する人ならある程度わかるかもしれないけど、運転しない人ならどっちが正解?って迷っちゃいますね。まぁ、そういう非常時には一人じゃないので、誰かが方向を教えてくれると思いますけどね。

…だとすると、このペイントはいざという時に役に立つものなのだろうか?

ちょっと疑問が残ります。

大阪・吹田・千里ニュータウン/アーキスタジオ 哲 一級建築士事務所

~ご相談から雑談までお気軽にどうぞ。![]()

2012年05月18日

アンティカ オステリア ダル ポンピエーレ 淀屋橋店

「アンティカ オステリア」が古い食堂、「ダル ポンピエーレ」が消防士と言う意味らしいです。お店のホームページに出ていました。イタリア料理店だからたぶんイタリア語。

で、なんで「消防士」っていう単語が入っているかというと、この建物は元中央消防署今橋出張所だったんです。バルコニーの下中央に付いてる黒く見える丸いものが当時の名残の赤色灯です ↓ 。建物だけでなく名前でも、積み重ねてきたものを積極的に受け継いでいくという姿勢が好ましく感じます。今度食べに行ってみよう。

2・3階の変形アーチの縁取りについた花(?)のレリーフが、全体をかわいらしい雰囲気へと誘導しているようです。

それでいて、どっしりとしたバルコニーのお蔭なのか、今までに刻んできた時間のせいなのか、小さいけれど存在感を感じる建物です。

アンティカ オステリア ダル ポンピエーレ 淀屋橋店

(旧中央消防署今橋出張所)

所在地:大阪府大阪市中央区今橋4-5-19

竣工:1925年

構造・階数:鉄筋コンクリート造3階建

大阪・吹田・千里ニュータウン/アーキスタジオ 哲 一級建築士事務所

~ご相談から雑談までお気軽にどうぞ。![]()

2012年05月17日

黄色い線の内側に・・・

危険ですから黄色い線の内側にお下がりください。」

聞きなれたフレーズです。

…が、中津駅のホームを歩いているときに、

その放送を聞いて思わず立ち止まってしまった。

写真には写っていませんが、

立ち止まったときには、左側を急行が通過中。

さぁどうする・・・?

阪急の京都線・千里線にはこの駅がないから、

千里線の利用が多い私は、普段この駅をほとんど意識する事がありません。

で、たまに利用するとこんなことが起こる。

黄色い線が白線の時代だったら(写真をよく見るとホームに白線の跡が見える)なんとか通れたと思いますが、現状ではこの駅に慣れた人じゃないと、この放送には戸惑ってしまいます。

なんか考えて戴けないでしょうか?

なぜ京都線と千里線には中津駅がないのか?

私は詳しくは知らないので、ちゃんとしたことが知りたい方はちゃんと調べていただきたいのですが、なんでも今の阪急京都線は元々は京阪電車が敷設したらしく、戦時中に京阪と阪急が合併し、戦後ふたたび分離するときになぜか京都線と千里線は阪急側に残った。京都線と千里線を戴いちゃった阪急はその後、神戸線・宝塚線と同様に中津駅を作ろうとしたが、スペースの問題で出来なかった。だから、京都線・千里線には中津駅がない…ということらしいです。

なぜ阪急と京阪が合併したのか、なぜ再び分離したのか、なぜ分離のときに京都線と千里線は阪急に渡ったのかなど、わからないことだらけですが、そこが知りたい方は、ちゃんと調べてみてください。わたしは結果だけで十分です。

電車が行き過ぎた後、黄色い線の"外側"を通って無事に中津駅を出ることが出来ました。(ちょっと大げさか?)

が、今度は目的地に向かう途中の高架下で、シャッターの隙間からあやしい煙が…。

表に廻ると、

ドライアイス屋さんでした。

なんとなく中津って濃い!

中津駅の西側に当たるのかな?

十三方面側の高架下空間は、このドライアイス屋さんに垣間見えるようなちょっと異次元の雰囲気があります。

一度じっくり散策したいと思っているのですが、なかなか行けません。

だって、千里線・京都線には中津駅がありませんから・・・。

大阪・吹田・千里ニュータウン/アーキスタジオ 哲 一級建築士事務所

~ご相談から雑談までお気軽にどうぞ。![]()

2012年05月16日

校倉造って・・・

余談ですが、校倉の日影で一休みしているご夫婦がいい感じです。

それと、お決まりの思いっきり白とび。でも ↑ の写真は敢えて暗いところを狙った写真ではないから戴けない。建物の影が少し暗くなっても空は青く抜けて欲しかった。こういう写真になると家族旅行などでは使いづらいですね。なんかいつも曇り空みたいになっちゃう。比較するわけじゃないけど、ずっと前に使ってたオリンパスの古いコンデジは空の色が最高にきれいだった。

同じような写真ですが、 ↓ は一応軒裏にフォーカスロックしての写真なので我慢できますね。

←法華堂経庫の説明です。

←法華堂経庫の説明です。ところで校倉造って、湿気による木の膨張と収縮で木と木の隙間が調整されて、室内の湿度を一定に保って宝物の湿損を防いだ・・・って学校で習いませんでしたか?

この話、実際には重い屋根荷重を受ける校木の隙間があくことはほとんどないようですし、隙間が空いたとしても校木の収縮だけの隙間では十分な調湿は期待できないようで、結局のところ、校木の材料であるヒノキがもつ調湿力や宝物を入れていた辛棺(杉や桧の棺)が保管環境を比較的一定に保っていたこと、高床であったことが虫害を防いだこと・・・などが宝物を維持できた要因のようです。

そうなると、校木の三角形はなぜあの形になったんだろう…って思いませんか?

調湿機能を発揮しやすいための形だって習った気もするけど、単なるデザインなのかな?って。

これについては、以前たまたま図書館で借りて読んだ ↓ の本に(推論ですが)書いてあった記憶があったので、この度確認のため再び借りてきました。(読んだ記憶からこの本に断定するまで、相当必死で探しましたけどね。)

絶版本で内容の充実した本なので、いまでは高めの価格の古本しかないようです。

この本では、

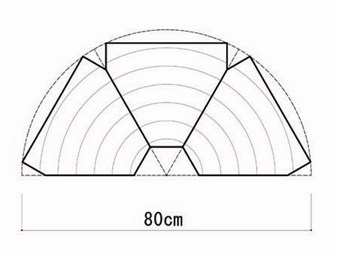

丸太造(蒸籠造、校倉造も同じ)は古くから亜寒帯の針葉樹林域で作られてきたが、日本の校倉造のように三角形ものはない。これは、亜寒帯の針葉樹林域ではカラマツなどの直径20~30センチ級の中小経木が多いのに対して、日本では杉や桧の直径1メートル前後級の大径木が多く、森林状況から見て伐採した丸太をそのまま使っての丸太造りの技法が自然発生する事はあり得なかったとしています。温暖な日本では木が育ちすぎてしまうということです。丸太がそのまま使えないとなると木取りするのは当然の流れで、 ↓ の図のように大径材から6分割に三角形の材を木取りして使ったのだのだろう…と。

↑ こんな風に半分の丸太に対して3本の校木を木取りしたらしい。

(でも、結果的には正倉院ではこの気取りによる木目であったのは半分強ぐらいだったらしいので、限定するには程遠い数字かもしれませんが。)

世界に例を見ない独特の面取三角形断面の校木は、湿度の調節あるいは水切りをよくするためともいわれていますが、それよりも入手しやすい直径の大材を用いたときの、割りやすく無駄の少ない木取法によって設定された断面形が規格化されたものだった…ということです。

日本人は登呂遺跡の時代から板材を切り出す(というか当時は割り出す…かな)技術は持っていたようですが、工具が発達していた訳ではなので、少しでも割る箇所が少なく同じ断面を得られ、無駄の少ない効率的な方法という事でこの木取りになったようです。

調湿機能を発揮しやすい形、というよりも説得力があるように思います。そして、決して彫りを深く見せたい…といったような意匠的な発想から生まれたものではないようです。

物の形には、説得力のある理由があるということ。深く肝に銘じたいと思います。

華厳宗大本山 東大寺

所在地:奈良市雑司町406-1

大阪・吹田・千里ニュータウン/アーキスタジオ 哲 一級建築士事務所

~ご相談から雑談までお気軽にどうぞ。![]()

2012年05月15日

奈良公園周辺で…

まずは定番から。

(今回は見なかったから一応挙げておきます。)

奈良国立博物館 なら仏像館入口。

入口だけど、こっちは正面じゃなくて裏側。奈良国立博物館のホームページを見ると、この写真の東側が入口、反対側の西側が正面とはっきり書いてあります。なぜ正面が入口じゃないのか?新館の計画と関係がありそうですが、詳しいことは知りません。

正面の写真は今回ないけど、正面に比べて手抜きした感じ。仕方ないか、裏側だもんね。

だからという訳ではないが、はっきり見えない写真にしておいた。

奈良国立博物館 青銅器館外観。

本体は洋館ですが、こっちは日本の蔵っぽいです。

奈良国立博物館新館。

地下回廊と長いスロープが印象的な吉村順三氏設計の建物。

今回は中に入らなかったので、写真はこの一枚。おもしろ部分の写真は全部まとめて次回へ持ち越し。

ちょっとモダンな葛屋さん。

この日、暑さのせいか中は超満員。

大和棟の古美術&抹茶喫茶。

自然派のフレンチ・カフェ。

もうひとつあったけど、手ぶれがひどいので割愛。

どれもいい感じでした。

ほんとは写真記念館にも行きたかったけど、みんな歩く元気はないし、奈良公園周辺は大渋滞で車で移動するのは無理…ということで断念。

それが一番残念でした。

奈良国立博物館

所在地:奈良市登大路町50番地

設計:片山東熊、宗平蔵

竣工:1894年

奈良国立博物館新館

所在地:奈良市登大路町50番地

設計:吉村順三

竣工:1972年

吉野本葛 天極堂

所在地:奈良市押上町1−6

友明堂

所在地:奈良市春日野町2

ムッシュ・ペペ

所在地:奈良市登大路町58−1

大阪・吹田・千里ニュータウン/アーキスタジオ 哲 一級建築士事務所

~ご相談から雑談までお気軽にどうぞ。![]()

2012年05月14日

奥村記念館

奥村組の100年を紹介する展示スペースであり、無料の休憩所であり、昨今ではよく耳にするようになった免震装置を採用し、その仕組みを紹介するとともに普段目にすることのない免震装置までを見学できるようにした建物。

屋上には展望フロアもあり、大仏殿や南大門の屋根、若草山が望めます。

前面道路に面して全巾に架けられた「つたい」風の屋根が全体の外観を落ち着けてくれています。免震建物である本体とは切り離す必要があったんでしょうね。軒裏の処理の仕方とか、ガラスの使い方なんかもうまいいので全体にすっきりとしていい感じです。

色・形・規模、全体の印象はなかなか好印象でした。

玄関脇にはせんとくんも・・・。

「木・コンクリート・瓦・石・ガラス」という天然の素材にこだわりました。

また、シンプルな空間構成の中に、素材そのものの質感を感じさせるとともに、和のイメージを損なわぬよう、工業的な設備機器(照明、空調)は可能な限り、表面に出ないデザインとしました(ホームページより)

ということです。

とはいうものの、上部に見える丸太梁には違和感を感じました。

構造材ではないでしょうし、照明をぶら下げるだけのものにしてはちょっとどうなのかな?

地震・免震体験装置もあって、地震波から再現した阪神大震災、新潟中越地震、東日本大震災の揺れが体験できます。阪神や中越の揺れに比べて東日本のそれは、「かなり小刻みで時折非常に強く」と言う印象の揺れで、当たり前の話ですが、大阪で感じた長周期の眩暈のような揺れとは全く違いました。揺れの大きさを視覚的に見せるために、密閉した容器に水を入れたものが据え付けられていますが、一見小さく見えた東日本の揺れで、一番水が暴れていました。体験では数十秒でしたが実際は数分間。また、実際の建物ではその高さに応じて地震波は増幅されるし、装置では単純な横揺れの再現であるのに対して、実際の揺れはそうとは限らないため、かなり印象は異なるのかもしれません。しかし、かなりの恐怖を伴ったであろうことは容易に想像できます。

動画があるんですが、体験した本人の希望により掲載は見送ります。

是非現地で体験してみてください。

これが免震装置。

外部から直接半地下に下がり見学できます。

奥村記念館

奈良市春日野町4番地

設計:(株)奥村組 西日本支社一級建築士事務所

施工:(株)奥村組 西日本支社

構造・規模:RC造、地下1階地上2階建

大阪・吹田・千里ニュータウン/アーキスタジオ 哲 一級建築士事務所

~ご相談から雑談までお気軽にどうぞ。![]()

2012年05月13日

興福寺

(興福寺整備計画)

加えて、今回の連れて行った子供達が既に歩く事に飽き、疲れがピークに達している様子。中金堂の仮設の建屋が建っていて、一見して工事中を印象付けたのもマイナス要因のひとつかな。

興福寺を一周して猿沢池を見て・・・と思っていたんだけど、結局今回は、ほんの入り口にある五重塔と東金堂だけに限定することにしました。

例によって白とび。

国宝館に至っては、「見てみる?」って聞くと、

「あの大仏さんを見た後では何を見てもチャチに見える。」・・・と言う娘の言葉に、なるほどそれもそうだ…と妙に納得してしまった。

完全に見学コースを間違えたようです。

東大寺はメインイベントでインパクトが強いから、やっぱり最後に持って来ないと。

反省反省。

今回の、子供達に東大寺の大仏さんとなら公園の鹿を見せてやるという目的は達成したので、一応満足と言うことにしておきます。

本音を言えば、個人的にはもう少しうろうろしたかったけどね・・・。

仕方がないので、奈良公園の一番人が多い場所(国立奈良博物館の前辺り)で鹿せんべいをあげてみた。

この鹿は人間に興味を示して寄って来てるけど、人間が持ってる鹿せんべい以外の食べ物目当て。だから、食べ飽きた鹿せんべいは食べない。

他の鹿はお昼過ぎの休憩タイムで、人間になんて見向きもしない。

食べたくもないのに口の前に差し出されて仕方ないから食べる奴はまだマシ、

寝たまま食べてる奴、じっと動かない奴、完全にシカトしてる奴らばっかりで、こんな奴らにあげたくない・・・と、駐車場が東大寺に近かったから、戻るついでに少し遠回りして東大寺の北側に移動。

これが正解。

こっちの鹿は向こうに比べて観光客が向こうに比べて少ない分だけ警戒心が強い。だから、最初はちょっと腰が引けた感じだったけど、徐々に慣れてきておいしそうに食べてくれた。一頭が食べるとその後は、一気に数頭の鹿に囲まれる感じ。

そうそう、我々が小さいときに味わった、「鹿にせんべいをあげるのが怖い!」と言う感覚に近いかな?

この感覚、わかりますか?

場所は東大寺の北側で正倉院の東側です。

観光客が少ないときは奈良公園のメインの場所でも食いついてくると思いますけどね。

興福寺

所在地:奈良市登大路町48

大阪・吹田・千里ニュータウン/アーキスタジオ 哲 一級建築士事務所

~ご相談から雑談までお気軽にどうぞ。![]()

2012年05月12日

東大寺 二月堂

手前が興成神社と良弁杉。

市内を一望。天気もよかったし、抜群の眺めでした。

正面左、木々の向こうに見えるの屋根が大仏殿。

良弁杉の向こう側に若狭井のある閼伽井屋(あかいや)が少しだけ見えます。

階段には青海波、亀甲、雲?などの模様が刻まれていた。

二月堂湯屋の裏側。妻壁の斜めの部材が珍しいです。あれはサスになるのかな?

二月堂裏参道。雰囲気はこの界隈で随一だと思います。

そして、ここにも瓦土塀。やっぱり存在感がすごい。

法華堂(三月堂)。

来年3月まで修理事業のため拝観停止中。

正倉院も整備工事中で外構の公開が停止中でした。

これは前もって調べて知ってたけど、見れないところが思ったより多いのが残念・・・。

仕方がないから、

法華堂横にいた鹿。

華厳宗大本山 東大寺

所在地:奈良市雑司町406-1

大阪・吹田・千里ニュータウン/アーキスタジオ 哲 一級建築士事務所

~ご相談から雑談までお気軽にどうぞ。![]()